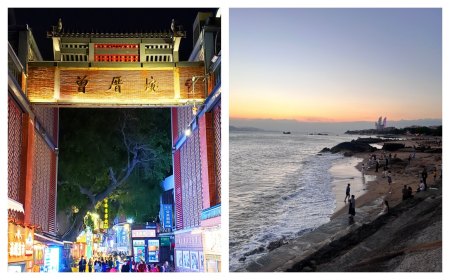

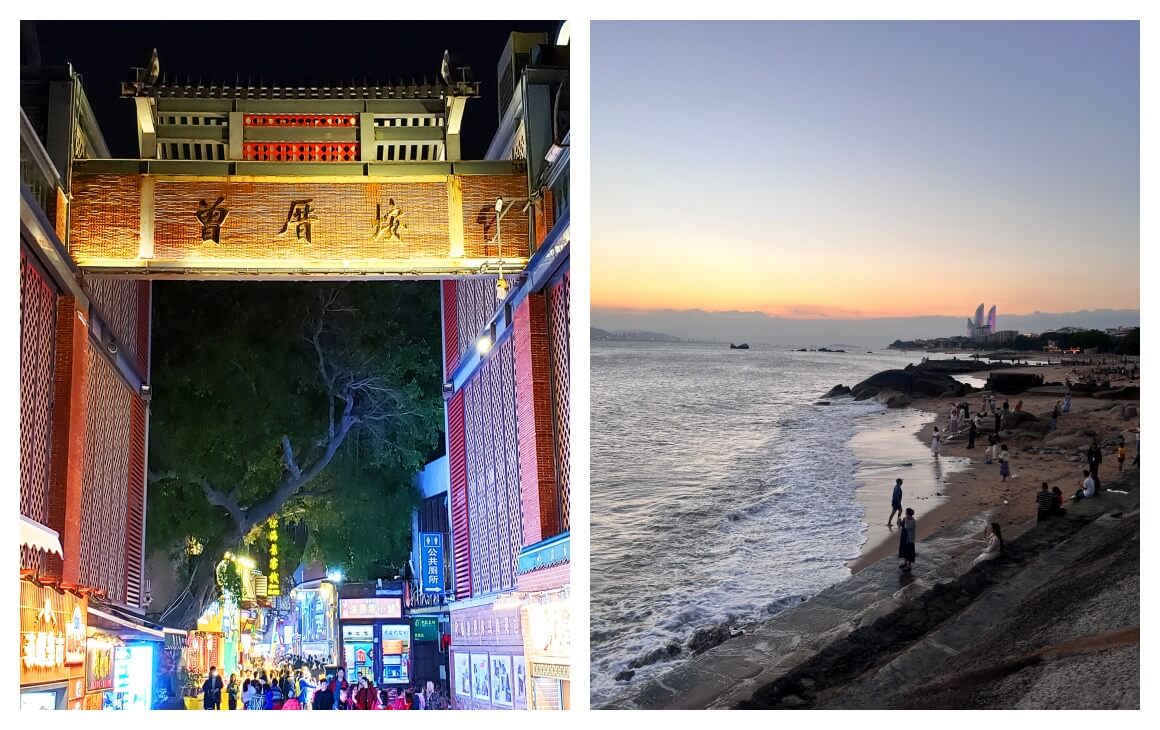

▊ 引言:从渔港到网红,曾厝垵经历了什么?

厦门曾厝垵变形记:十年前,曾厝垵还只是厦门环岛路边的一个小渔村,渔民清晨出海,傍晚归来,空气中弥漫着咸腥的海风味。如今,这里已成为中国最著名的文艺青年聚集地之一,每年吸引超千万游客。但在这片红砖古厝与网红店铺交织的街区背后,是传统与现代的激烈碰撞,是商业化浪潮下的得与失。

▊ 一、曾厝垵的前世:闽南渔村的最后记忆

关键词:曾厝垵历史、渔村文化

1. 百年渔村的原始风貌

① "曾厝垵"的由来:因曾姓族人聚居而得名,"垵"在闽南语中意为"海湾";

② 讨海为生:村民以捕捞、养殖为业,至今仍有少数老渔民坚持出海;

③ 信仰图腾:村内保留5座宫庙,其中福海宫供奉的"护海女神"香火不断

2. 渔村的建筑密码

① 闽南红砖厝:燕尾脊、出砖入石、镜面墙(墙面镶嵌碎瓷片防盐蚀);

② 华侨洋楼:20世纪初南洋华侨回乡建造的番仔楼,混搭罗马柱与闽南装饰;

③ 渔港遗迹:锈迹斑斑的铁锚、废弃的渔船发动机仍在巷弄间可见

▊ 二、渔村到文青圣地变身之路:文艺青年的"理想国"

关键词:曾厝垵改造、文创产业

1. 艺术家的自发聚集(2006-2012)

① 低成本生活:月租300元的老厝吸引第一批画家、音乐人入驻

② "五街十八巷"雏形:教堂街、国办街等巷道被改造成工作室

③ 标志性事件:2010年"曾厝垵文艺青年节"首次出圈

2. 商业化爆发(2013-2018)

① "中国最文艺渔村"标签被官方推广,游客量激增;

② 网红店野蛮生长: - 张三疯奶茶(首个月营业额破百万); - 晴天见冰淇淋("下雨不开门"的任性营销)

③ 在地文化符号:- "渔村时光"信箱(游客寄给未来的明信片);- 涂鸦墙"我在这里等你"

▊ 三、渔村变文青圣地的得与失:商业化下的文化困境(争议与反思)

关键词:旅游过度开发、文化保护

1. "失落的闽南味"

① 原住民外迁:90%老村民搬离,仅剩老人留守祖厝

② 同质化严重:全国景区标配的"轰炸大鱿鱼""土耳其冰淇淋"充斥街道

③ 建筑破坏:部分古厝被违规加盖,传统红砖墙被霓虹灯覆盖

2. 在地文化的顽强存续

① 坚守的传统:- 福海宫至今举办"送王船"仪式;- 阿婆还在巷口卖古早味"土笋冻"

② 新闽南文化实验:- "从聿书店"坚持推广闽南语书籍;- "厝味"餐厅用现代手法创新传统菜

▊ 四、深度体验指南:如何避开人潮玩曾厝垵?

关键词:曾厝垵游玩攻略、小众玩法

1. 推荐动线(避开人挤人)

① 清晨7:00-9:00:

- 渔村旧址看日出(文青广场旁渔船码头);- 吃阿川海鲜面线糊(30年老店,只卖到10点)

② 午后15:00-17:00:

- 逛教堂街独立工作室(如"黑猫乐队"手作吉他店); - 喝"旧物仓"的南洋咖啡(搭配马蹄酥)

③ 夜晚21:00后:

听"晴天见"老板即兴弹唱(游客少时才表演)

2. 出片机位

① 隐厦:天台可拍红砖厝与双子塔同框;② 渔桥:退潮时露出的礁石滩涂;③ 曾氏宗祠:闽南传统祠堂与现代涂鸦的碰撞

⚠️ 避坑提醒

① 慎买"现切水果"(可能缺斤少两);② "免费试吃"最终会强卖;③ 民宿选择要看评价,部分隔音极差

✍️ 结语:曾厝垵的未来在哪里?

当我们在讨论曾厝垵时,其实是在讨论所有中国旅游古镇的共同命题——如何在商业狂潮中守住文化的根?现在的曾厝垵,就像它那些被改造成民宿的番仔楼:南洋花纹的瓷砖还在,但里面住的已不是归侨,而是追逐流量的主播们。或许,真正的"文艺"不该只是拍照背景,而应是对这片土地过往的尊重与延续。

(你对曾厝垵的变迁怎么看?欢迎分享你的观察!)

最新资讯

最新资讯